アーケードゲームの歴史を語る上で、セガは絶対に外せない存在ですよね。

特に80~90年代に登場した「体感ゲーム」の数々は、ただ遊ぶだけでなく

“プレイヤーを物理的に揺さぶる”インパクト抜群の筐体で、多くのゲーマーを魅了しました。

しかも、これらは家庭用では決して味わえない、まさにゲーセンだけの醍醐味。

当時のゲーセンには、巨大に動くシートや本物そっくりのコックピット、

さらには人間ごと360度回転させる危険(!?)なマシンまで並び、「遊園地か!?」と突っ込みたくなるほど。

今回はそんなセガのチャレンジ精神が爆発した、発想が凄すぎる

伝説のアーケード筐体を10作品

に厳選してご紹介します。

当時の懐かしい思い出や、

「こんなの本当にあったの!?」

と今更ながら驚くかもしれませんね。

セガの狂気とロマンの熱い筐体を、今一度振り返ってみましょう。

当時衝撃を受けた!セガ伝説のアーケードゲーム筐体

ハングオン

発売:1985年7月

基板:ハングオンボード

セガ伝説のアーケードゲーム筐体といえば、まずはやはりハングオンでしょう。

世界初の体感ゲームとしてもお馴染みで、80年代にゲーセンに行っていた方は、一度は見たことがあるはず。

バイクのモデルは、実際に当時WGP500でフレディ・スペンサー氏が乗っていた、ホンダのNSR500。

デカいバイク型筐体に実際に跨って操作するプレイスタイルは、当時としては画期的。

バイク好きだけでなく、多くの少年が憧れたのはきっと間違いないはず。

以前、某BS番組で、実際にハングオンを手掛けた鈴木裕氏が話していましたが、

本作は、元々は持ち込み企画だったそうです。

自動車などの部品に使われる棒状のバネ、トーションバーを使用してバイク型の筐体が出来ないかというところからスタートしたとの事。

まずは筐体のアイディアからスタートし、そして、鈴木裕氏がそれに入れるソフトを担当。

当時のゲーセンと言えば、不良が集まってタバコを吸ってなど、悪いアングラなイメージが多かった為、

- ゲーセンの悪いイメージを払拭したい!

- 皆が気軽に来れるようにしたい!

- ゲームをしている姿を変えたい!

という強い想いがあったと番組で話していました。

最初はリアル性を重視して、実際に本物のエンジンを積もうとしたそうですが、

排ガスなどの問題などもあり、さすがにこれは断念。

また、本物の500CCバイクの大きさにもしようとしたら、デカすぎてゲームセンターに入らない為、125ccくらいに縮小。

しかし、それでも大きく、また筐体の価格も高かった為、

後にハンドルだけに簡略化されたシットダウンタイプも発売されました。

また、ただ走っているだけでは寂しいということから取り入れられたのがBGM。

それまでは効果音しかなかったレースゲームで、最初にBGMを取り入れたのも本作から。

しかし、前例のない筐体に、当初は社内からも批判的な意見も多く、

日本人はシャイだから、人前で跨らないだろう

スカートを履いた女の子はどうするんだ!

など、ネガティブな意見も多数あったとか。

また、一般的なゲーム開発よりもコストがかかる為、失敗は許されない

というプレッシャーもあったそうです。

自分のこだわりを押し通し進み続けた結果、ご存じ、ハングオンは大ヒットとなります。

キャッシュボックスが一杯になり過ぎて開かなくなった、

現金回収のトラックで渋滞になった

ハングオンの大ヒットで、セガ本社の新ビルが建った

などなど、数々の伝説の逸話が残されています。

色々革新的な作品で、本作が無ければその後の体感ゲームも無かったでしょう。

後のゲームに与えた影響も非常に大きかった、まさに伝説のアーケードゲーム筐体でした。

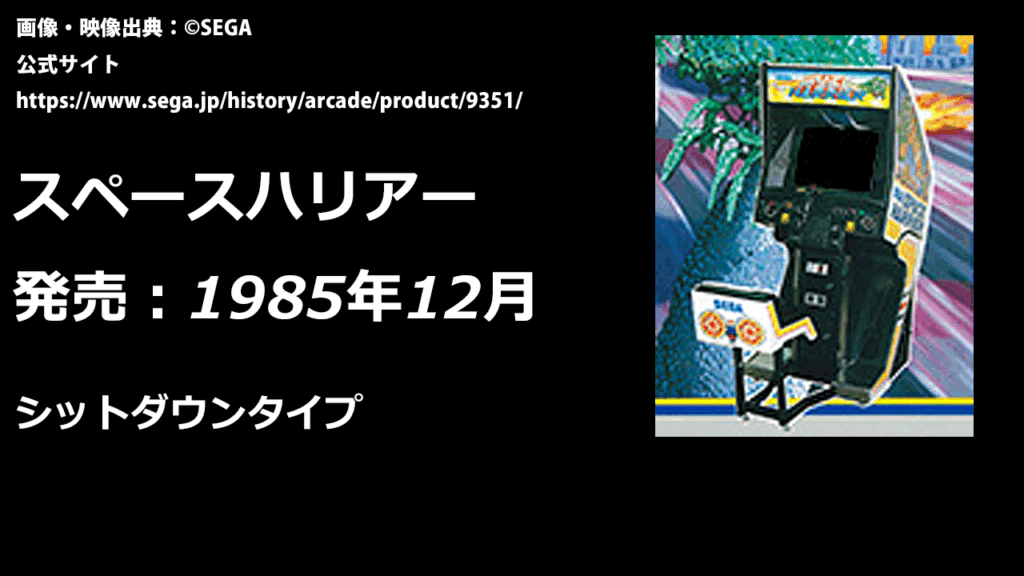

スペースハリアー

発売:1985年12月

基板:スペースハリアーボード

セガの体感ゲーム第二弾として登場したのが、ご存じスペースハリアー。

擬似3Dのシューティングゲームで、操縦桿を握って自機を操作します。

ハングオンは自分で筐体を動かす設定でしたが、本作は主人公の動きに合わせてシートが動く仕組みで、

これもゲーム業界では初の試み。

本作の開発者も、ハングオンと同じ鈴木裕氏。

筐体全体が稼働する仕組みで、操縦桿を前後に引いて上下の移動、左右で自機も左右に動きます。

本作も2種類の筐体が発売され、大型店舗などではローリングタイプ、それ以外はシットダウンタイプ。

当時はデパートの屋上などで、シットダウンタイプを見た記憶があります。

筐体だけでなく、ゲームの完成度も非常に高く、

圧倒的なグラフィックやスピード感に、度肝を抜かれた人も多いはず。

当時は8ビットCPUが主流だった時代に、本作は16ビットCPUを2個搭載する贅沢な作り。

その為、本作が家庭用に完全に移植されるには、約10年ほど掛かりました。

それくらい圧倒的に高性能だった、まさにオーパーツ的な作品。

それが今となってはミニゲーム扱いで遊べるので、時代の流れを感じますね。

現在は色々復刻していますが、switchのSEGAAGES版はジョイコンなどでも操作でき、当時の操縦桿のように遊べます。

しかも、安価なので個人的には、今から遊ぶならswitchのSEGA SGES版がおすすめです。

エンデューロレーサー

発売:1986年7月

基板:スペースハリアーボード

セガの体感ゲーム第3弾は、オフロードバイクのレースゲーム。

ハングオン筐体との大きな違いは、ハンドルを引っ張る事でウィリー走行が出来る点。

これにより段差などで大きくジャンプすることが可能です。

本作の筐体も2種類あり、画像のウィリー・タイプと、

コンパクトタイプのシットダウン・タイプが販売されました。

ハングオンやスペースハリアーと比べると、そこまで知名度は高くはないかもしれませんが、

一部からは非常に評価の高いゲームでした。

後にセガマークⅢに移植されますが、トップビューのレースとなり、内容はほぼ別ゲームでしたね。

アーケード完全版の復刻を望む声も聞こえますが、

本作は、やはりアーケード筐体でハンドルを引っ張りながら遊ぶのが醍醐味なので、

家庭用に移植されても面白さは半減、逆にちょっと単調に感じるかもしれませんね。

今ならコントローラーのジャイロなどを使用して、当時のアーケード版っぽく作れそうな気もしますが、

そこまでして作っても、はたして需要があるかどうか難しいところですよね。

アウトラン

発売:1986年9月

アウトランボード

こちらも当時から大人気だった、セガの体感ゲーム第四弾。

車の運転席を模した大型筐体で、実際に自分が車を運転しているようでした。

車の免許を持っていない子供は、きっとワクワクしながら遊んだはず。

当時のレースゲームと言えば、ライバルと競いトップ争いを行うのが一般的でしたが、

本作は海外の公道を走り自由にコースを選べるなど、当時としては斬新な設定。

なのでレースゲームというより、ドライブゲームとして紹介されることが多いですね。

当時としては圧倒的なスピード感、起伏のある迫力のステージ、綺麗な背景、

カッコいいスポーツカー、美人の金髪チャンネーなど、男子の憧れが詰まっていた名作。

ゲーセンでも長期間に渡り設置されており、それだけ長く愛されたゲームだったという事でしょう。

後にメガドライブなど様々なゲーム機に移植され、いずれも高評価でしたね。

本作も今はSEGA AGESなどでも復刻していますが、

やはり、ゲーセンのアーケード筐体で遊ぶのが、一番の醍醐味でしたね。

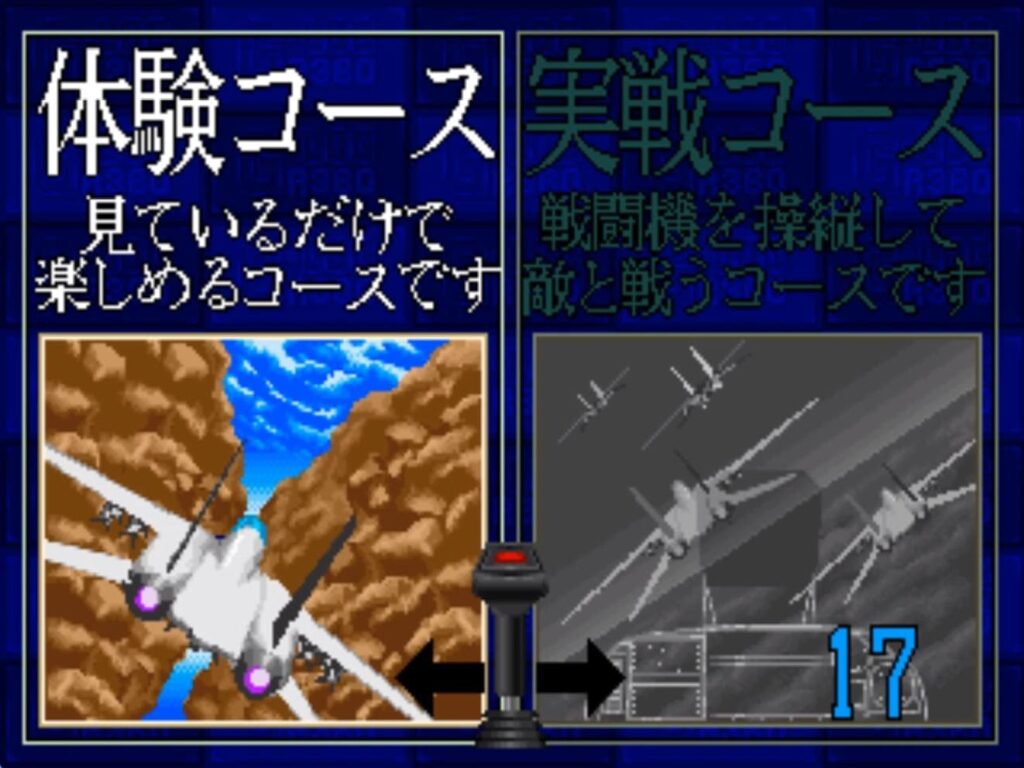

アフターバーナー

発売:1987年7月

基板:Xボード

こちらも鈴木裕氏が手掛けた、セガの体感ゲーム第6弾。

疑似3Dのシューティングゲームで、本作も当時から話題でしたね。

本作の筐体は海外版を含めて4種類発売されており、

そのうち最も大きく稼働するのが、画像のダブルクレイドル筐体。

左右に14度、前に13度、後ろに27度と大きく動き、シートベルトも付いていました。

特に前後の動きは大きく、戦闘機にかかるGまで再現。

これには度肝を抜かれた人も多いはず。

本作は、前年に大ヒットしたトップガンの影響が大く、自機もF-14トムキャット。

離陸の時バイクが一緒に走るなど、映画をオマージュした演出もあります。

初代アフターバーナーは、まだ調整中の未完成だった作品。

その3か月後、同年10月にフルスロットルレバーを搭載した、アフターバーナーⅡが完成版。

やはり初代よりも、Ⅱのイメージの方が強いですよね。

本作も、当時ハマって遊んだ人も多かったでしょう。

サンダーブレード

発売:1987年12月

基板:Xボード

ヘリコプターの操縦席を模した大型筐体で、セガの体感ゲーム第7弾。

本作も可動筐体ですが、こちらは人力で動く珍しいタイプ。

操縦桿とシートが連動しており、自機を動かしながら自分でシートを動かす仕組み。

遊具的な機構で、恐らくこれまでの大型筐体よりは、だいぶコストが抑えられている印象。

なので、人力体感ゲームなどと言われることも。

個人的にはこれはこれで、けっこう楽しかった記憶があります。

筐体は中々個性的でしたが、ゲームは非常に難しかったですね。

最初はトップビューでスタートし、その後、疑似3Dと視点が変るのは面白かったですが、

1面もクリアできずに終わることも多かったです。

後に様々なゲーム機にも移植されますが、アーケード完全版は少ないのが残念。

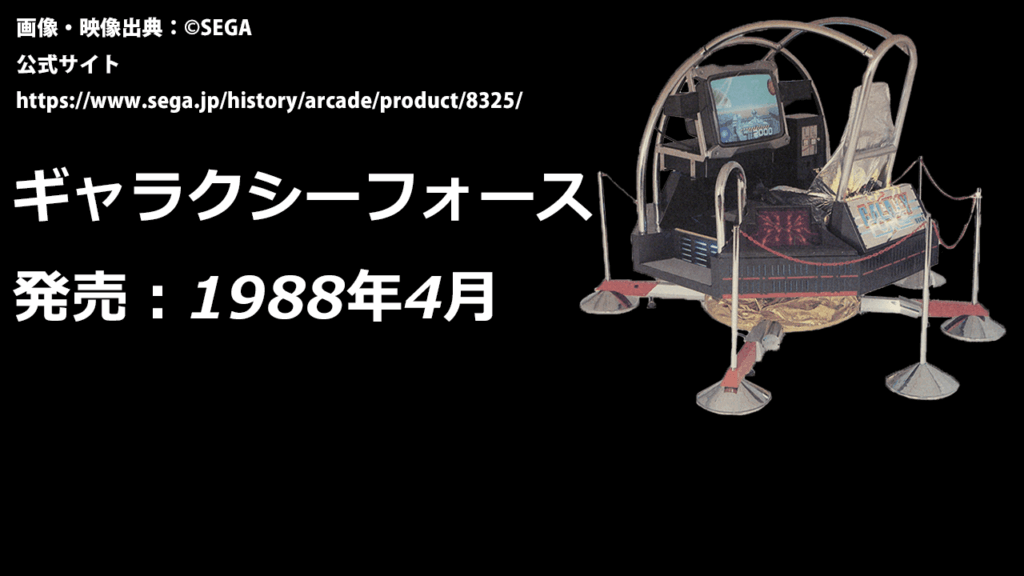

ギャラクシーフォース

発売:1988年4月

基板:Yボード

水平方向に360度回転可能な大型筐体の3Dシューティングゲーム。

セガの体感ゲームも「遂にここまで来たか!」と驚いた人も多かったでしょう。

最も大型のスーパーデラックス筐体は、周りに侵入禁止のポール立てられ、かなりの設置スペースを要しました。

その為、一般的なゲーセンではなく、セガの直営店や大型店舗などで設置されていました。

と言っても、私の田舎では実物を見たことは無く、書籍やフォロワーさんからの情報ですが。

本作の可動範囲は、左右335度回転し、前後に15度傾斜します。

価格は499万円と非常に高価で、発売当初は1プレイ500円と、当時のゲームとしてはかなり高額。

後に、どんどん値下げされていったそうですが。

さすがに当時の子供に、1プレイ500円はきついですよね^^;

本作も、どちらかと言えば初代よりⅡの方が有名でしょう。

初代はすぐに永久パターンが発覚し、3か月後にゲームバランスを調整したⅡが発売。

本作もアフターバーナー同様、初代よりもⅡの方が遊んだ人は多そうですね。

筐体だけでなく、3Dシューティングゲームとしても普通に面白い作品で、

後にメガドライブや3DSなどにも移植されています。

特に3DS版の評価は非常に高いですね。

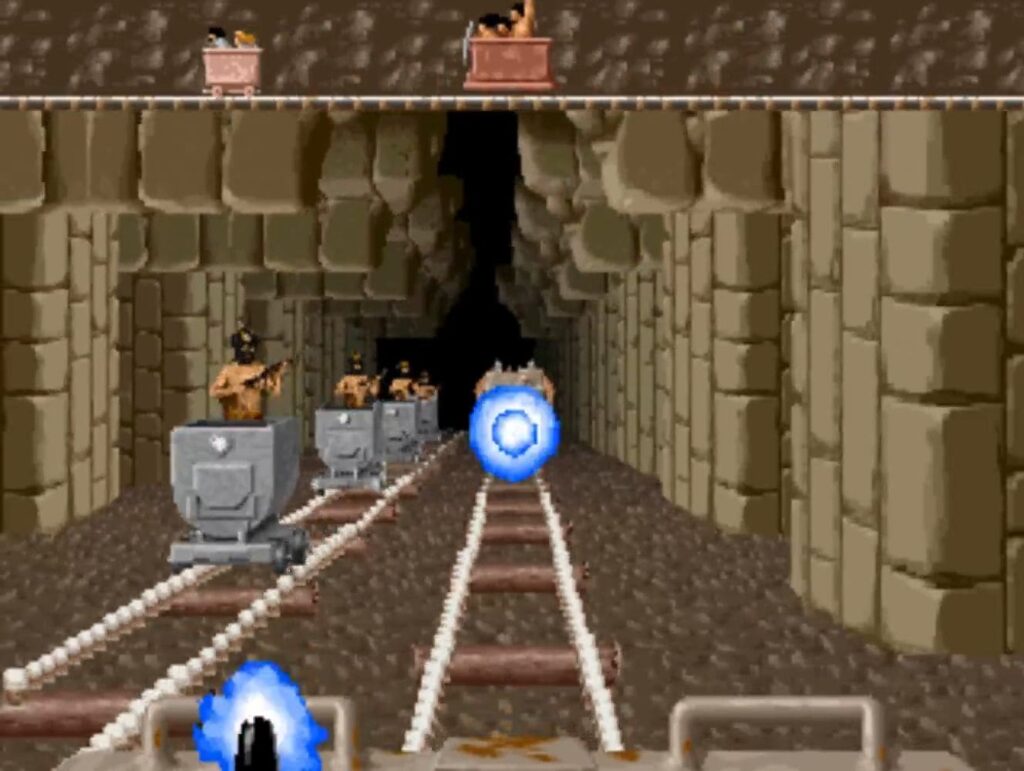

レールチェイス

発売:1991年9月

基板:Yボード

2人用のベンチシートに座って銃を撃ちまくる、ガンシューティングゲーム。

当時のゲーセンには、ガンシューティングゲームも色々ありましたよね。

その中でも、個人的に特によく遊んだ思い入れの強いゲーム。

激しく揺れるシートに座りながら操作するシステムで、だんだんお尻が痛くなった記憶があります。

インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説のトロッコシーンのような内容で、

追いかけ来る敵や障害物を破壊しながら、レールの上を滑走していきます。

ガンシューティングでコース分岐があるというのも、当時としては珍しかったですね。

本作も大型筐体だったので普通のゲーセンには置いてなく、やはり大型の店舗で遊んでいました。

同様のガンシューティングゲームでジュラシックパークもありましたが、

個人的には、こちらの方がよく遊んだ思い出があります。

ガンシューティングゲームの復刻はほとんどありませんが、

switchのジョイコンなどを使用した、ガンシューティングゲームとかあっても面白いと思うんですけどね~。

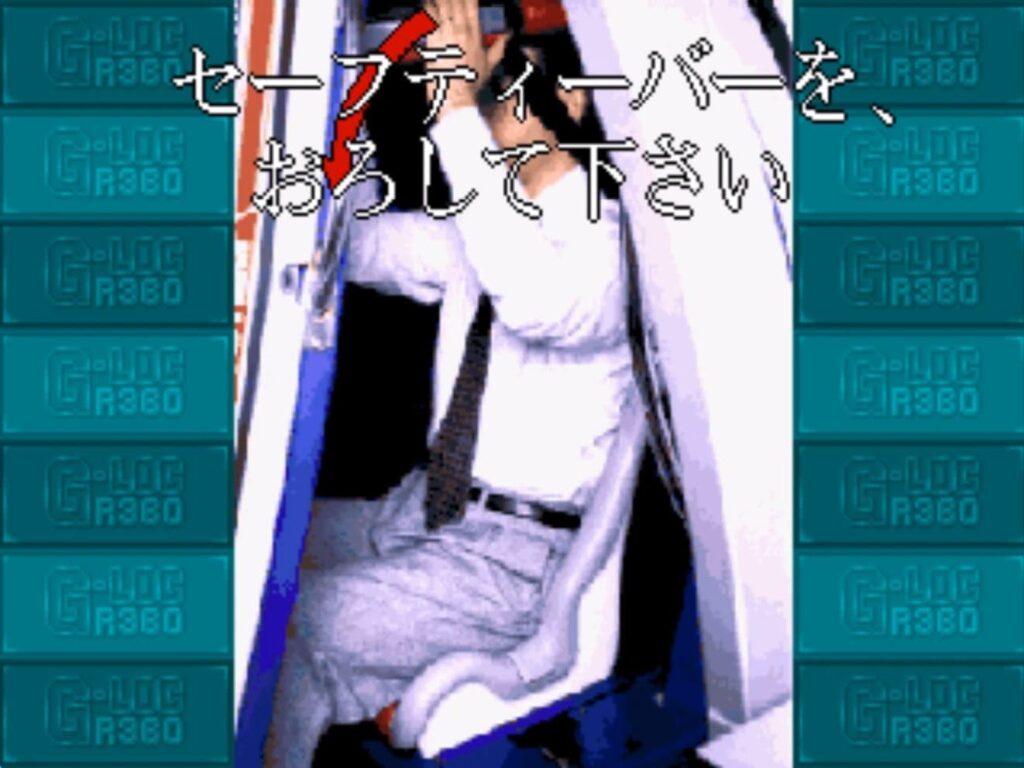

R-360

1990年11月

セガの大型筐体で、個人的に最も度肝を抜かれたのが本作。

これほどインパクトが強かったゲーム筐体はありませんね。

タイトル通り360度回転する大型筐体で、もはやゲームというよりも遊園地のアトラクション。

ギャラクシーフォースは水平方向の回転でしたが、本作はx軸とz軸方向にも360度回転します。

ちなみに、本作はマイケル・ジャクソン氏の家にあったことでも有名な筐体。

そのお値段も超高額で、wikiによると正式販売価格1800万円だったそうです。

高額な上に設置スペースも取り、更に重量もあることから普通のゲーセンには置けず、

また、案内用の人員も必要なため、大型店舗などに設置されていました。

本作には実際にプレイした人たちの様々な面白エピソードがあり、

最もよく聞くのが、逆さまの状態のまま緊急停止した、

ポケットの小銭が落ちて緊急停止した

など、緊急停止ネタが多かったです。

しかし、1プレイ500円と高額で、しかも皆が見ている前で遊ぶため恥ずかしく、

結局一度も遊ぶ事なく終わってしまいました。

実際にプレイした人の話によると、ゲームをプレイするというよりも、その体験を買うという印象だったそうです。

ゲームとして500円は高いですが、アトラクションと考えれば決して高くはありませんよね。

今思うと、話のネタに一度くらいは遊んでおけばよかった・・・

っと後悔しています。

ちなみに、R360はあくまで筐体の名前で、ゲーム自体は

G-LOCやストライクファイター、ラッドモビールなど色々あったそうですが、

やはり、G-LOCが一番有名っぽいですね。

G-LOCは現在SEGAAGESでも復刻していますが、さすがにR360の復刻は無理でしょう。

VRとかで、なんとか復刻できないものですかね~。

電脳戦機バーチャロン サイバートルーパーズ

発売:1996年1月

基板:MODEL2

こちらも当時から大人気だった、ロボットの3D対戦ゲーム。

ツインスティックで操作する筐体で、特にロボットアニメが好きな人にはたまりません。

登場するロボットもどことなくガンダムっぽく、特にガンダム好きが喰いついた記憶があります。

ちなみに本作のメカニックデザインは、ガンダムでもお馴染みの、カトキハジメ氏。

ちなみに本作のメカニックデザインは、ガンダムでもお馴染みの、カトキハジメ氏。

そりゃガンダム好きは、喰いつくはずです。

1Fがゲームで2Fがメダルゲームという、ちょっと大きめのゲーセンで当時よく遊んだものです。

大人気となった本作ですが、実はセガ内では

そこまでヒットするとは思われていなかったそうです。

セガではロボット物は売れないというジンクスがあり、当初は全く期待されていなかったとか。

しかし、良い意味でその期待は裏切られ、続編も作られています。

一部ロボットは、後にスーパーロボット大戦シリーズにも登場。

個人的にも、恐らく最後にハマったセガのアーケードゲームで、

思い入れも強いゲームでした。

最近はレトロゲームも色々復刻していますが、当時のように

アーケード筐体ではもう遊べないのが、ちょっと寂しいです。。。

っというか、そもそもゲーセン自体、もう見かけなくなりましたね( ノД`)シクシク…

コメント